両神山の山容は一般的に「山」のイメージとは大きく異なる。

ノコギリのようギザギザして荒々しい印象と、麓の町からは左右対称に見え、美しさも兼ね備える。

まるで壁のような両神山は巨大スクリーンで、春夏秋冬で鮮やかな色々を映し出す。

この記事では両神山を眺める4つのスポットを紹介する。

登山では、山と高原の地図 「雲取山・両神山」を参考にしてほしい。

1.秩父御岳山から眺めた両神山

冬の晴れた日に秩父御岳山を登る。

秩父鉄道の車窓からは早朝の空に浮かぶ榛名の山々が登山欲を高める。

秩父御岳山は三峰口駅のすぐ近くに登山口があるのが嬉しい。

登り始めは奥武蔵の山々によくある杉の植林だが、標高が上がるにつれて落葉した広葉樹が増えてくる。

すると木々の間から両神山が見え始めた。

両神山は個人的に好きな山で見えるとテンションが上がる。

樹林の尾根を登りきり山頂につくと視界が完全に開ける。

両神山が大きく見る。

冬の山肌は岩がよく見え荒々しさが強調される。

他にも御荷鉾山や二子山がよく見えた。

両神山をしっかり目に焼き付けて杉ノ峠方向に下山した。

途中、秩父御岳山や三峰山や武甲山が大きく見える。

特に秩父御岳山側から武甲山を眺めると、削られていない昔からの姿を見れる。

2.四阿屋山から眺めた両神山

四阿屋山は両神山から続く尾根の最西端に位置する。

早春にはロウバイやフクジュソウが美しく咲く。

冬の晴れた日に四阿屋山に登った。

登った当時は、まだ登山初心者で鎖場の経験がしたくてツツジ新道を登った。

最初は 樹林の道を 登っていく。 すると 分岐と共に大きな岩が現れた。

今もそうだが やはり 鎖場が出てくるとテンションが上がる。

乾徳山の鳳岩にも似た大岩だ。

三点支持と鎖を頼りにこの岩場を登り切った。

とりあえず一安心だ。

山頂に向けて歩みを進める。

両側が切れ落ちた痩せ尾根であるが所々木々が切れ、武甲山方向がよく見える。

山頂 直下の鎖場を登りきって 頂上に着いた。

山頂からは両神山と二子山がよく見えた。

これが両神山を近くで見た初めてだ。

富士山や浅間山のような「山」のような山容ではないが、私の琴線に触れるかっこよさだ。

他にも色々な山が見えたはずだが、どれがどの山かさっぱり分からなかった。

山頂を後にして薬師の湯方向に下山した。

フクジュソウはまだ咲いていなかったが ロウバイがきれいに咲いていた。

少し早い花見を楽しんだ。

下山後 薬師の湯で体を温めて帰宅した。

今、 当時のことを思い返しながら記事を書いているが、もう一度登ってみたいと思った。

ある程度 登山経験をした今なら違った景色が見えるであろう。

3.毘沙門山(白石山)から眺めた両神山

両神山を正面から眺めたいと思い地図を開いた。

するとちょうどいい場所に毘沙門山を見つけた。

これが 毘沙門山を登ろうと思ったきっかけだ。

地図には道なしと書いてあったので、インターネットを使って情報を収集することにした。

事前にわかったことは

・壊れそうな橋を渡ること

・泥の急な坂があること

・とりあえず尾根に沿って歩いてGPSを見失わなければ大丈夫であること

・両神山が素晴らしく見えること 。

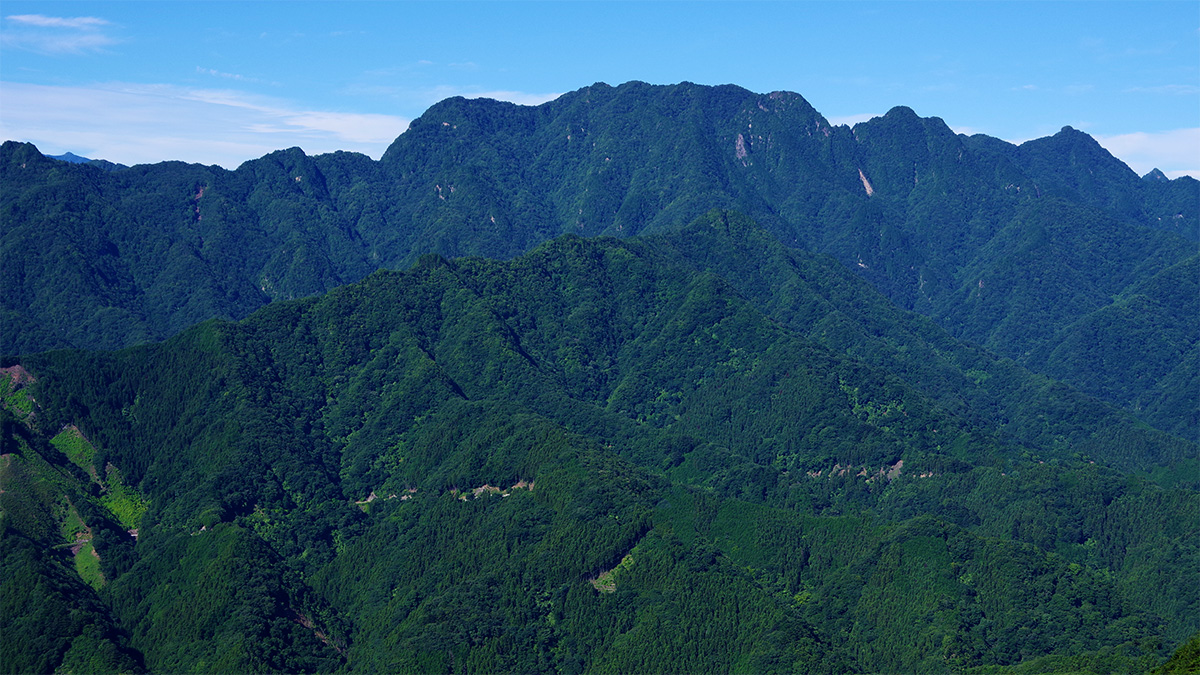

夏の晴れた日に毘沙門山を登る。

長泉寺付近の踏み跡を進む。

踏み跡を見失ってしまったが、 GPS を頼りに尾根に戻れた。

途中から送電線巡視路と合流して歩きやすい道が続く。

道が終わった後も両側に切れ落ちた尾根を歩くので、道に迷うことはこれ以降なかった。

進路を西から南に変える地点の付近に例の泥の急坂があった。

登った当日は 地面は乾きすぎず、濡れすぎずで歩きやすかった。

もし、地面のコンディションが悪ければ、おそらく難儀したであろう。

泥の急坂を超え、二子山から続く稜線に出た。

今までは視界の悪い樹林帯を進んでいたが一気に視界が開けた。

最後の岩場を乗り越えて山頂に到達した。

360度の大展望だ。

そして両神山が大きく目の前にそびえ立つ。

大迫力だ。

どの角度からの両神山も良いが、

特に毘沙門山から眺める両神山は反り立つ様や、尾根の長大さ、南北の均等さが素晴らしい。

両神山の他には、二子山、和名倉山、父不見山、城峯山がよく見えた。

遠くには武甲山や横瀬二子山も見えた。

真夏の道のない低山、誰も来ず、私は1時間ぐらいこの絶景を独り占めした。

この景色に満足して下山した。

下山時は崩れかけの橋を通るコースを歩いた。

この橋は 本当に今にも崩れそうで、橋がかかっている沢を渡渉した。

下山後 登山口の近くには毘沙門水があり、冷たく 美味しい水で喉を潤すことができて最高であった。

4.二子山から眺めた両神山